Indonesia, tanah surga, Koes Plus pernah berkata. Benar sekali. Itulah alasan mengapa perusahaan-perusahaan asing berbondong-bondong mengeruk isinya. Lalu bagaimana keadaan masyarakat Indonesia?

Ironi di Papua. Tanahnya indah, namun miskin rakyatnya. Kenyataan ini memang bikin sesak. Ada ekploitasi besar-besaran di Papua, tepatnya di teluk Bintuni, Papua Barat. Salah satu daerah yang dikenal paling berbahaya untuk para wartawan di seluruh dunia.

Masyarakat Indonesia sendiri sudah tak asing lagi dengan Freeport. Ya, perusahaan ini sudah beroperasi sejak tahun 1971. Bukan cuma Freeport, ada “pemain” lain yang mengeksploitasi secara besar-besaran di tanah Papua. Berbagai tekanan datang silih berganti dari zaman ke zaman, orde ke orde, rezim ke rezim. Peristiwa ‘lari’nya sumber migas dari perut ibu pertiwi ke pangkuan perusahaan asing sudah bukan fenomena asing. Mulai dari kasus Freeport di papua, ExxonMobile Cepu di Bojonegoro, Chevron Rokan di Riau, hingga Total di Mahakam Kalimantan dan saat ini ada British Petroleum di Blok tangguh, Bintuni, Papua barat.

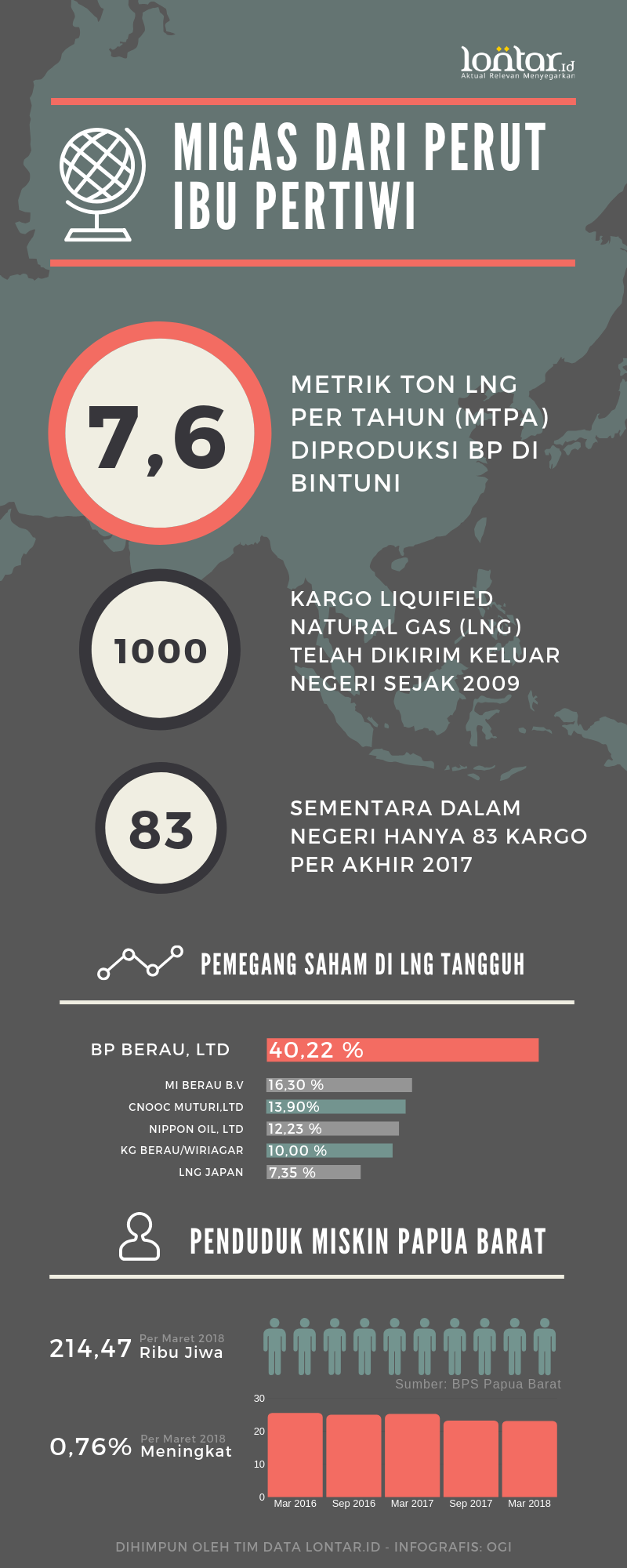

Minyak dan Gas

British Petroleum (BP) Tangguh, raksasa minyak inggris ini di Papua mendapat untung yang sangat besar. Berbanding terbalik dengan kenyataan rakyat di Papua yang saat ini mengalami genosida secara perlahan di bawah kekuasaan militer Indonesia.

Raksasa minyak ini berkerja sama dengan aparat untuk mengamankan cadangan gas yang ada di Papua Barat. Mereka juga bertanggung jawab atas beberapa kasus pembunuhan serta penyiksaan pada aktivis setempat yang merupakan imbas dari peningkatan zona militerisasi.

Indonesia juga didapati menahan jurnalis – jurnalis asing yang berusaha membongkar praktik pelanggaran HAM di Papua Barat. Selain itu, beberapa perwakilan Perserikatan Bangsa–Bangsa untuk kemanusiaan juga selalu ditolak kedatanganya di bumi Papua.

Salah satu media asing NewMatilda mengungkap beberapa fakta tragis di Papua Barat. Dari jurnalis Inggris, Michael Gillard yang menyamar menjadi dokter, ia berhasil menyelinap ke Teluk Bintuni, tempat BP Tangguh mengoperasikan ladang gas terbesarnya di sana.

Baca juga: British Proteleum Picu Meningkatnya Kekerasan di Teluk Bintuni

Setelah berkeliling, ia mengungkap fakta yang terjadi selama 15 tahun BP Tangguh berada di Teluk Bintuni, Papua Barat. Salah satunya ialah zona yang sangat dimiliterisasi, sampai diterapkannya spionase di dalam setiap komunitas masyarakat.

Praktik keamanan seperti ini diberlakukan oleh aparat keamanan BP Tangguh, dengan menyusup di tengah masyarakat dan memata–matai komunitas setempat, serta membatasi ruang gerak mereka.

Selain itu pasukan militer Indonesia juga secara diam-diam ditempatkan di dalam pangkalan minyak. Dilengkapi oleh persenjataan, obat bius, dan juga peluru karet untuk menghabisi para pembelot di area tersebut.

BP Tangguh berdalih bahwa tindakan keamanan seperti ini merupakan kontra-terorisme yang dilakukan oleh perusahaannya. Bahkan BP juga saat ini tengah memperluas operasi militeri dengan menggelontorkan uang sebesar 4 Miliar US Dollar dan memberlakukan penggeledahan pada setiap pekerja di sana.

Namun dalih tersebut tidak dapat begitu saja kita pecayai bukan? Detasemen Anti Teror pun tidak pernah merilis bukti tumbuhnya gerakan ekstrimis Islam yang beroperasi di Papua Barat.

Tak ayal, tindakan militeristik dan juga penerapan spionase pada komunitas masyarakat tercium sebagai tindakan yang dilakukan oleh Negara untuk merepresi gerakan sosial dan gerakan mahasiswa di sana yang mencari kebebasan politik dan kemerdekaan Papua Barat.

Yan Christian Warinussy, direktur dari LP3BH yang juga aktif pada permasalahan HAM di Papua, khususnya yang saat ini terjadi di Teluk Bintuni mengatakan, bahwa organisasinya telah mencatat adanya peningkatan insiden–insiden kekerasan yang sangat signifikan di wilayah Teluk Bintuni semenjak kedatangan BP.

Adapun insiden tersebut pada umumnya berupa perselisihan dengan kontraktor, keamanan BP, maupun antarkaryawan. Kebanyakan insiden yang terjadi itu menyangkut permasalahan lingkungan, dan pertanahan.

“Berdasarkan data yang kami pegang, peningkatan kekerasan yang terjadi di sekitar 40 persen di Teluk Bintuni,” beber Warinussy.

Warinussy khawatir jika zona militerisasi pada ladang gas ini akan melahirkan masalah serupa dengan perusahaan tambang yang terpaut 350 mil jauhnya dari Teluk Bintuni ini, yaitu Freeport dan Anglo-Australia Rio Tinto. Lantaran mereka memiliki kerja sama yang cukup erat dengan militer.

Fakta mengejutkan bahwa tercatat pada tahun 2010, BP telah menggelontorkan uang sebanyak 670.000 US Dollar dan pada 2016 sebanyak 266.000 US Dollar secara cash untuk membayar polisi.

Pembayaran tersebut tidak lain untuk merespons isu keamanan pada aktifitas penambangan ini. Selain itu, belum ditemukan informasi serupa terkait besaran dana yang dibayarkan BP terhadap militer.

Bisa dibayangkan, bagaimana tertekannya masyarakat di sana akibat pemberlakuan zona militer dan juga mata–mata yang tersebar di mana–mana. Tak heran, jika daerah ini menjadi salah satu daerah paling berbahaya untuk ditinggali. Tak hanya itu, masyarakat di sana pun sangat jauh dari kata sejahtera terutama orang-orang pribumi ras Melanesia.

Praktik rasisme juga tumbuh subur. Sebagai contohnya, orang-orang Melanesia di Teluk Bintuni juga diperlakukan sebagai warga masyarakat kelas dua. Malah, untuk permasalahan penyerapan tenaga kerja saja, BP kebanyakan menerima transmigran dari pelbagai daerah lain di Indonesia, dibandingkan dari warga sekitar. Soal pekerjaan warga sekitar, mereka ditempatkan sebagai buruh lepas.

Septinus George Saa, orang asli papua (OAP) yang pernah bekerja di lingkungan kilang BP LNG Tangguh, menurutnya banyak orang luar yang menempati posisi-posisi strategis hanya untuk lompatan karir. “Mereka ini berada pada level tinggi (President, Vice President, Area Manager dan posisi lainnya) banyak menjadikan Tangguh sebagai batu loncatan karir dengan mengimplementasikan cetak biru (blueprint) yang di turunkan langsung dari London atau headquarter BP. Disinilah sedikit dan banyaknya implementasi yang di jalankan tidak akan mengakomodasi kepentingan stakeholder lokal (pegawai lokal OAP dan Pemerintah Papua Barat)” Ujar, Septinus George Saa.

Tak hanya itu, terkuak juga sistem kesehatan yang diskriminatif pada pasiennya. Seperti contoh ketika malaria menyerang wilayah tersebut, penanganan medis hingga obat-obatan yang terbaik hanya diberlakukan pada pegawai tetap BP. Berbanding sangat terbalik dengan apa yang diterima warga aslinya, yaitu orang Melanesia yang hanya diberikan penanganan seadanya dan obat malaria kelas dua.

Di tengah situasi penindasan yang dilakukan oleh BP dan pasukan keamanannya dengan zona militerisasi, dan juga semakin diperburuk oleh permasalahan kesehatan yang mengancam masyarakat di sana, semakin besar ironi yang harus diterima oleh warga sekitar di tengah kekayaan alam yang melimpah.

Keluarga–keluarga di pedesaan juga dibayangi dengan angka kematian bayi yang tinggi, penyebaran penyakit TBC, malaria, bahkan hingga HIV. Orang Melanesia pedesaan di Teluk Bintuni juga terus saja hidup di bawah garis kemiskinan, yang seharusnya memiliki hak penuh terhadap pemanfaatan sumber daya alamnya yang terus diekploitasi.

Untuk masalah ini, catatan kesehatan di Babo menunjukan, bahwa penyebab utama dari tingginya angka kematian bayi karena kurangnya asupan gizi untuk perkembangan dan pertumbuhan bayi serta perawatan pada kesehatan yang sangat tidak memadai.

Belum lagi sederet permasalahan alat penunjang kesehatan yang terbatas. Ditambah lagi dengan permasalahan prosedural yang turut memperlambat penanganan medis. Seperti inkubator dan peralatan medis yang tersedia di klinik pada distrikBabo yang menangani 3.000 pasiennya ini, juga tidak dapat digunakan secara maksimal.

Seorang petugas kesehatan setempat ketika ditanyai oleh reporter New Matadilla, Michael Gillard, mengaku bahwa klinik tidak memiliki aliran listrik di siang hari. Lagipula generator yang dimiliki oleh klinik tersebut juga sudah lama rusak, sedangkan bantuan generator baru dari pemerintah Indonesia tak kunjung datang.

Selain itu, jika seorang warga setempat benar-benar sakit, klinik tersebut hanya akan melakukan pertologan pertama, sedangkan yang lainnya mencari perahu kecil untuk melakukan perjalanan melintasi teluk menuju kota Bintuni selama tiga jam.

Berbanding terbalik situasinya dengan transmigran Indonesia lainnya yang menjadi karyawan tetap pada BP Tangguh memiliki angka harapan hidupnya yang lebih tinggi lengkap dengan akses kesehatan yang memadai. BP memiliki pesawat pribadi sewaan khusus untuk menerbangkan para pegawainya yang sakit dari Babo menuju rumah sakit di kota hanya dalam waktu satu jam saja.

BP melanggar janji dan kesepakatan.

Berdasarkan laporan tahunan yang dibuat oleh Panel Penasihat Tangguh – yang salah satunya beranggotakan Tom Daschle, seorang Mantan Senator Amerika Serikat, Gary Klein, seorang pensiunan diplomat, dan Augustinus Rumansara, seorang warga asli Papua yang menjadi Kepala Bank Pembangunan Asia, menuliskan sebuah laporan tahunan terhadap BP.

Laporan tersebut menunjukan bahwa perusahaan minyak raksasa tersebut tidak memenuhi target ketenagakerjaan. Saat ini tidak lebih dari 50 persen tenaga kerja diisi oleh masyarakat Papua. Itu pun istilah “Papua” ternyata tidak murni orang Melanesia, namun masyarakat transtransmigran dari berbagai wilayah di Indonesia yang menetap di Papua selama kurang lebih 10 tahun.

Baca Juga: 1 Dekade British Petroleum Sedot Migas di Bintuni, Hari Ini BBM Langka Disana

Ketika reporter New Matadilla, Michael Gillard yang saat itu menyamar dan mengunjungi pabrik, ia menemukan pekerja Indonesia yang bukan berasal dari masyarakat lokal bekerja pada tingkatan manajemen, di sisi lain beberapa wanita Melanesia melakukan pekerjaan kasar.

Padahal BP telah berjanji sebelumnya untuk turut memberdayakan masyarakat lokal melalui program yang mereka siapkan terkait pembekalan ketenagakerjaan secara berkelanjutan. Namun hal tersebut masih belum terlihat praktiknya apalagi pengaruhnya. Terbukti, hingga kini pun masyarakat lokal Melanesia tetap hanya dipekerjakan sebagai pekerja lepas.

Selain itu, laporan panel tersebut menyatakan bahwa semua program rekrutmen yang dicanangan oleh BP itu telah gagal, dan selama lebih dari 15 tahun masyarakat asli papua atau orang Melanesia hampir sepenuhnya tidak dilibatkan pada posisi yang lebih tinggi terkait keterampilan produksi atau peran lainnya di perusahaan tersebut.

BP juga didapati telah gagal menjalankan tanggung jawab sosialnya terhadap pembangunan pada wilayah Teluk Bintuni. Panel Penasihat Tangguh juga sudah mengingatkan kepada BP pada tahun 2015 untuk mengatasi masalah kesenjangan pembangunan antara pantai utara dan selatan di Teluk Bintuni.

Walapun beberapa infrastruktur dasar, seperti dermaga, rumah ibadah, jalan setapak, sudah ditingkatkan. Namun, masih sedikit sarana kesehatan yang tersedia, juga sarana pendidikan masih minim, perumahan warga yang buruk, hingga nyaris tak tersedianya transportasi darat terutama di pantai utara, dan distribusi listrik masih sangat terbatas.

Pada tahun 2018, terdapat sedikit perubahan. Laporan dari panel terbaru tahun itu menyatakan masih terdapat banyak sekali masalah lama terkait hubungan antara BP dan masyarakat sekitar yang masih belum terselesaikan.

Salah satunya ialah tuntutan yang dilayangkan oleh suku setempat terhadap kompensasi, terlambatnya penyediaan perumahan untuk masyarakat yang direlokasi, serta listrik di Pantai Utara, hingga permasalahan rekrutmen dan promosi para pekerja Papua.

Panel juga menyarankan kepada BP untuk membangun jembatan, membangun bangunan sarana umum, atau jalan setapak untuk menunjukan niat baik BP terhadap keterlambatan tanggung jawab yang harus BP lakukan pada tahun ini. Namun pihak BP sendiri sangat bangga atas pencapaiannya dan merasa sudah menjalankan tanggung jawab sosialnya dengan baik di Teluk Bintuni.

BP juga turut menyalahkan otoritas setempat dalam hal ini pemerintah lokal maupun nasional atas kegagalanya dalam mengatasi kesenggangan pembangunan, dan kesenjangan taraf hidup di daerah pelosok seperti wilayah Teluk Bintuni ini.

Sementara itu, orang Melanesia tetap tenggelam pada kubangan kemiskinan, masalah kesehatan, dan kualitas sumberdaya manusia yang tidak berkembang. Namun di sisi lain BP sang raksasa minyak masih terus mendulang keuntungan dari migas yang dihisap habis di atas wilayah mereka, sungguh ironis.

Dari sekian banyak kasus kesenjangan tersebut akhirnya turut melahirkan sebuah masalah lain lagi yaitu konflik antara masyarakat lokal dengan para transmigran.

Pada awalnya, para pemimpin Papua cukup terkesan kepada BP saat mereka benar-benar membangun kembali salah satu desa nelayan, merelokasi 10 desa yang terdampak pembangunan akses jalan pangkalan BP di Babo, mengalokasikan dana ke masyarakat setempat untuk pengelolaan kepentingan masyarakat.

Selain itu pada awalnya memang BP turut mempekerjakan para kelompok lingkungan, kelompok HAM dan kesehatan sebagai penasihat mereka tenrkait cara menghindari konflik dan juga untuk membawa kemakmuran ke desa – desa setempat.

Namun pada saat proyek sudah dekat orang – orang transtransmigran dari berbagai daerah di Indonesia mulai membanjiri area tersebut. “Maka saat itulah konflik antara komunitas lokal dan transtransmigran dimulai,” kata salah satu pemimpin tersebut yang menolak disebutkan namanya kepada Guardian.

Pemimpin tersebut mengatakan bahwa para transtransmigran itu datang berbondong – bondong ke wilayah ini untuk mencari pekerjaan, lalu tinggal menetap. Ada kurang lebih 1.500 populasi transtransmigran di desa Babo dan sekitar 1.200 di Bintuni. Dan saat ini, mereka bahkan sudah menjadi mayoritas di setiap desa tersebut.

Bisa kita bayangkan bagaimana dampak psikologis yang dirasakan warga lokal terkait hal tersebut. Seperti tidak lagi mnjadi tuan rumah di wilayah sendiri.

Para pemimpin Papua yang sudah lama mendesak kemerdekaan Papua Barat dari Indonesia, juga mengatakan bahwa mereka khwawatir jika BP memiliki keberpihakan pada pemerintah Indonesia, dan akhirnya akan semakin menyengsarakan masyarakat Papua. Padahal UU No. 21 Tahun 2001 jo UU No. 35 Tahun 2008, Pemprov Papua Barat, berhak mengantongi 70% dari porsi dana bagi hasil migas yang diperoleh pemerintah pusat. Bahkan Perdasus DBH Migas yang dibicarakan dalam paripurna 2019 tak kunjung menemui titik terang

“Kami sudah memperkirakan bahwa pihak BP dan pemerintahan Indonesia memang tidak akan peduli terhadap keberlangsungan hidup masyarakat Papua di atas tanah dan bangsanya sendiri. Kami sudah mengira bahwa BP dan pemerintahan Indonesia tidak akan berhenti menghancurkan hutan, mencemari sungai dan laut kami,” beber para pemimpin Papua.

Namun di lain kesempatan, BP menyangkal bahwa aktifitas tambang mereka tidak akan menyebabkan kerusakan pada lingkungan, juga tidak mendiskreditkan orang asli Papua yaitu Melanesia. Perusahaan tersebut melalui juru bicaranya turut mengatakan bahwa mereka cukup terikat oleh pedoman ketat terkait seberapa banyak masyarakat lokal Papua harus dipekerjakan.

Namun pernyataan BP tersebut kembali dipatahkan dengan temuan terkini dimana yang mendominasi posisi kerja tinggi merupakan bukan orang asli papua. Temuan Michael Gillard sekali lagi telah membongkar fakta yang terjadi di Teluk Bintuni. Stigmatis bahwa orang papua bukan merupakan tenaga ahli seolah sudah mengakar.

Penulis: N. Halim

Editor: Almaliki