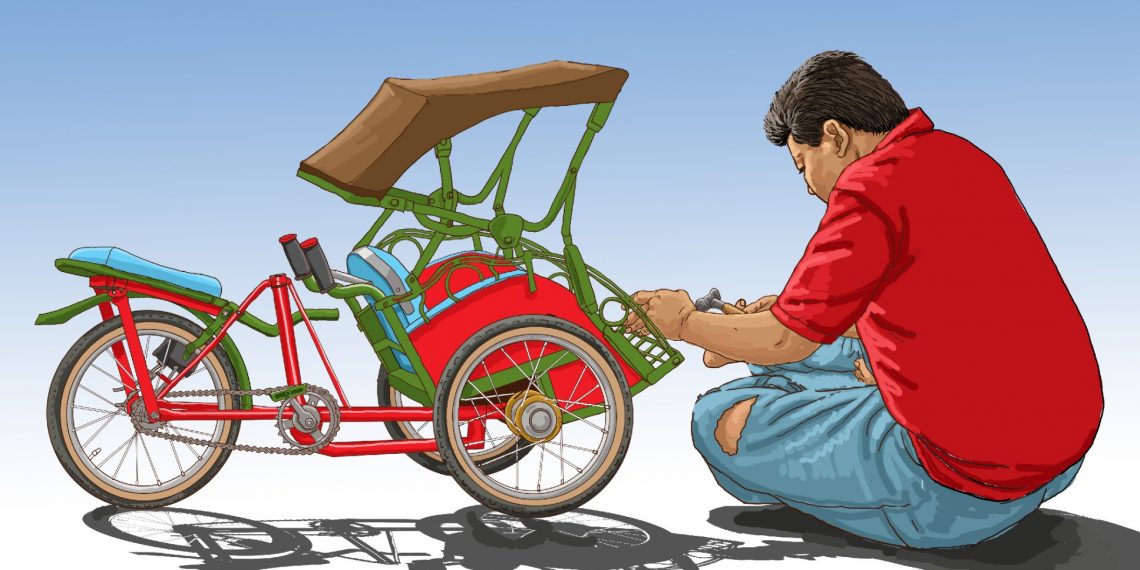

Lelah ini harus kulawan. Letih ini harus kutahan. Mengeluh memang, namun harus dipendam dalam-dalam. Sebagai tukang becak tak banyak yang harus dilakukan. Terus mengayuh, kendati pendapatan kian susut.

Jakarta, Lontar.id — Pada suatu hari, di sore itu, saya memilih untuk naik becak. Kendaraan ramah lingkungan dan sangat legendaris itu, akhirnya mengantarku ke jalan Manuruki IX. Manuruki adalah salah satu jalan di Makassar, Sulsel.

Si pengayuh becak bernama Daeng Nasir. Saya bisa saja memesan transportasi online saat itu. Namun entah mengapa ada kangen untuk kembali merasakan sensasi naik kendaraan tradisional. Memang ada kenangan yang bermakna sekaligus berkesan antara saya dan becak. Sulit dilupakan.

Teringat saat masih duduk di bangku sekolah dasar (SD). Becak menjadi kendaraan paling dicari saat hendak bersilaturahmi. Terutama di moment Idul Fitri atau Idul Adha. Jauh hari sebelum salat ied, para orang tua biasanya telah menyiapkan THR untuk anak-anak kecil. Setelah uang berada digenggaman, kami langsung ke warung dekat rumah membeli soda gembira, harganya masih seribu rupiah.

Begitu soda gembira tandas, lekas kami menunggu tukang becak lewat di depan rumah. Pada masa itu, mudah sekali mendapati tukang becak. Satu becak bisa kami naiki berlima. Itu untuk ukuran anak kecil di bangku sekolah dasar. Membayar dua ribu sampai lima ribu untuk berkeliling kampung, tak jauh dan hanya sebentar, tapi sangat menyenangkan. Kami di Sinjai menamainya “Mabbesya-besya”. Sekadar untuk kamu ketahui, di Sinjai, kata yang menggunakan huruf c, biasanya diganti menjadi sy, misalnya cantik, menjadi syanti’, kecap, menjadi kesya. Meski tidak semuanya.

Kebahagiaan masa kecil yang sederhana. Tapi masa kecil tetaplah masa kecil. Dan kehidupan menghendaki perubahan, pun perkembangan. Ketika saya pulang ke Sinjai, tidak ada lagi anak-anak yang mabbesya-besya. Bahkan sudah sangat jarang sekali saya melihat becak. Pelan-pelan mereka tergerus kecanggihan transportasi yang lebih cepat.

Akan lebih sulit jika menjadi tukang becak di kota padat penduduk seperti Makassar. Semuanya serba cepat. Bersaing dengan waktu. Kehadiran kendaraan roda dua dan empat berbahan bakar bensin dan solar juga semakin banyak. Hampir tidak ada lagi ruang untuk para tukang becak.

Penumpang semakin berkurang, beralih ke transportasi berbasis aplikasi online. Bermodalkan gawai, install aplikasi, order ojek online harus punya kuota dulu, dan tanpa perlu menunggu lama, tibalah ojek online di tempat kita berada.

Daeng Nasir, pria paruh baya yang tadi saya temui sedang duduk termenung di samping becaknya, menatap saya dengan harap. Saya lalu meminta tolong Daeng Nasir mengantar saya ke Manuruki IX, disusul pertanyaan berapa yang harus saya bayar. Tak dinyana, Daeng Nasir menjawab pertanyaan saya dengan suara pelan sekali dan sambil tersenyum, “Kitaji berapa mau dibayar, Nak”. Begitu hati-hatinya seorang tukang becak menawar harga ke pelanggannya saat ini. Berapa pun yang mau dibayar pelanggan, mereka tidak protes, sebab itu satu-satunya jalan menuju rezeki. Asal ada receh yang bisa dibawa pulang.

Sambil mengayuh becaknya mengarungi sepanjang jalan Daeng Tata 1, Daeng Nasir mengaku bersyukur jika ada penumpang satu atau dua orang dalam sehari. Dari pagi hingga menjelang petang, Daeng Nasir biasanya hanya mengantongi 30 ribu rupiah.

“Dulu masih lumayan, biasa adaji Rp50 ribu saya bawa pulang, Nak,” tutur Daeng Nasir kepada saya.

Usia Daeng Nasir tidak lagi muda. Seorang bapak berkepala lima, dengan tiga anak. Daeng Nasir paham betul, bagaimana teknologi bekerja saat ini. Ia tidak mampu melawan. Hanya bisa berusaha dan menyerahkan perkara rezekinya kepada Sang Maha Pemberi. Ikut arus menjadi ojek online pun menurut Daeng Nasir mustahil ia lakoni. Motor ia tak punya. Ia juga ragu jika harus membeli gawai yang ia tidak mengerti cara menggunakannya. Mengingat usianya yang sekarang sudah tua.

“Kita tidak boleh larang juga itu ojek online, Nak, karena sama-samaji kita cari makan. Rezeki itu sudah diaturmi, ya kita begini saja kodong, berusaha,” kata Daeng Nasir sebelum saya turun dari becaknya.

Baca Juga: Pelatih PSM dan Instagramnya

Sejarah Singkat Becak Sebelum Akhirnya Dilupakan

Pada tahun 1869, becak pertama kali ada karena keinginan seorang suami untuk mengajak istrinya yang lumpuh jalan-jalan menikmati keindahan kota Yokohama di Jepang. Adalah Jonathan Goble, misionaris Amerika Serikat. Mulai menggambar kereta kecil tanpa atap di atas secarik kertas.

Hasil goresan tangannya itu pun ia berikan kepada sahabatnya, Frank Pollay. Pollay membuat apa yang diberikan kepadanya, lalu membawa kepada seorang pandai besi bernama Obadiah Wheeler. Jadilah becak zaman itu.

Becak dengan roda dua. Ditarik menggunakan tenaga manusia. Orang-orang Jepang menamainya “Jinrikisha”, jin berarti orang, riki berarti tenaga, dan sha berarti kendaraan. Sehingga jika diartikan jinrikisha adalah kendaraan tenaga manusia. Bangsawan di Jepang kerap menggunakan jinrikisha sebagai kendaraan untuk bepergian kemana-mana.

Pada tahun 1870an, kendaraan ini pun diproduksi semakin banyak sejak pemerintah Jepang memberi lisensi kepada tiga orang (Yosuke, Suzuki Tokujiro, Takayam Kosuke) untuk membuatnya. Dua tahun setelahnya, sekitar 40 ribu jinrikisha berhasil memenuhi jalanan Tokyo.

Populernya jinrikisha sampai ke telinga negara lain. Di Cina, kendaraan ini banyak digunakan para kaum bangsawan. Dalam Bahasa Inggris, becak disebut rickshaw. Sementara, penghelanya disebut Hiki. Namun, lama kelamaan, pemerhati kemanusiaan di Tiongkok merasa iba terhadap para Hiki. Kemudian, penggunaan becak mulai dilarang sejak itu. Dalam perkembangannya becak tak lagi dioperasikan dengan cara ditarik melainkan dikayuh.

Baca Juga: Indahnya dan Murkanya Alam Serta Pesan Tuhan di Kitabnya

Di Indonesia sendiri, kemunculan becak dituliskan oleh Lea Jellanik dalam Seperti Roda Berputar, yang menyebutkan becak didatangkan ke Batavia dari Singapura dan Hongkong pada 1930-an. Jawa Shimbun terbitan 20 Januari 1943 menyebut becak diperkenalkan dari Makassar ke Batavia Akhir 1930-an. Ini diperkuat dengan catatan perjalanan seorang wartawan Jepang ke berbagai daerah di Indonesia, termasuk Makassar.

Dalam catatan berjudul “Pen to Kamera” terbitan 1937 itu disebutkan, becak ditemukan orang Jepang yang tinggal di Makassar, bernama Seiko-san yang memiliki toko sepeda. Karena penjualan merosot, pemiliknya memutar otak agar tumpukan sepeda yang tak terjual bisa dikurangi. Dia lalu membuat kendaraan roda tiga, dan terciptalah becak.

Sejak awal kemunculan becak pada tahun 90-an di Indonesia, becak menjadi primadona yang digandrungi. Tercatat pada tahun 1950-an ada sekitar 25 ribu hingga 30 ribu becak yang beroperasi. Dan mencapai angka tertinggi di tahun 1966, dengan jumlah becak sekitar 160 ribu.

Pembangunan dilakukan, transportasi baru bermunculan. Pemerintah mulai mencari cara untuk menggenjot laju becak yang semakin tinggi. Mulai dengan menetapkan aturan yang melarang angkutan menggunakan tenaga manusia, membatasi operasi becak, serta kerap melakukan razia mendadak di area bebas becak.

Tak ayal kendaraan simbol kasih sayang seorang suami kepada istrinya ini perlahan mulai berkurang. Bukan lagi karena aturan pemerintah, tetapi zaman yang canggih memaksa becak untuk berada jauh di bawah kecepatan motor dan mobil. Laju becak yang lamban tidak mampu menyaingi ojek online. Belum lagi tudingan tentang merusak pemandangan kota, label kuno dan ketinggalan zaman, serta biang kemacetan kerap ditempelkan pada becak.

Meski tidak hilang sepenuhnya, namun pengguna kendaraan ini bisa dihitung jari dalam sehari. Tak heran jika penghasilan pengayuhnya hanya 20 hingga 30 ribu per hari. Perjuangan yang berat bagi Daeng Nasir dan kawan-kawan tukang becak yang senasib dengannya. Kota Makassar tidak bisa lebih berbaik hati lagi kepada mereka. Mereka harus tetap bertahan di tengah gempuran aplikasi, demi nafkah untuk istri dan anak di rumah.

Di daerahmu, apakah masih ada tukang becak seperti Daeng Nasir? Jika ada, cobalah berbagi sesekali, barangkali kau juga bisa sekalian menjenguk kenangan masa kecilmu.

Penulis: Miftah Aulia