“Bukan rahasia bila segenggam kekuasaan lebih berharga dari sekeranjang kebenaran. Bukan rahasia bila imajinasi, lebih berarti dari sekadar ilmu pasti.” — Bukan Rahasia, Dewa 19

Di negara ini, berimajinasi dan melahirkan inspirasi dalam sebuah karya, bakal ada rambu-rambunya. Musisi dan penyanyi sangat meresahkan hal itu. RUU Permusikan, jadi biang keroknya.

Lontar.id – Urusan bernyanyi dan menciptakan lirik saja sudah diusik oleh para politisi. Sebentar lagi kemerdekaan mungkin bisa hilang. Menjelma generasi yang tunduk patuh pada segala tetek bengek kebijakan negara yang tidak jelas arahnya ke mana.

Memang alergi penguasa terhadap karya musisi bukan hal baru. Sang proklamator, Soekarno bahkan pernah dibuat risih. Band Koes Plus yang disorotinya. Katanya, karya yang diciptakan tak sesuai dengan spirit tanah air.

Namun hal itu tak membuat para sinieas tak meregenerasi. Bangsa ini seolah tak hentinya melahirkan anak keturunan dengan bakat seni yang tak biasa. Hingga di era sekarang ini. Saat kreativitas sangat dituntut.

Namun sayang, respons pemerintah justru menunjukkan sikap tak bersahaja. Para musisi yang tengah asyik-asyiknya berkarya batinya tengah diusik. Adalah RUU Permusikan yang beberapa pasalnya sangat dikhawatirkan “mematikan” nalar dan imaji.

Masalahnya ada pada beberapa pasal yang dinilai cacat. Di antaranya pada pasal 5 yang rentan mengkriminalisasi musisi, pasal 18 yang mengharuskan pemilik tempat konser dengan lisensi dan izin, pasal 32 yang mengharuskan uji kompetensi musisi, hingga pasal 50 yang terdapat ancaman pidana bagi musisi.

Sekarang jika RUU Permusikan berhasil disahkan, bayangkan saja betapa banyak musisi yang akan terjerat pasal karet ini. Sebut saja salah satu di antaranya adalah Jason Ranti. Musisi yang lebih suka menyebut dirinya sebagai pendakwah yang “dakwah-dakwah”nya akrab di telinga para penikmat musik indie.

Lagu-lagu Jeje sarat akan lirik yang menyindir. Ironi. Getir dibungkus secara nyeleneh, tapi tajam. Seperti lagu Kafir yang menggambarkan soal kelompok agama yang berjalan dengan penuh ancaman. Seperti lagu Bahaya Komunis yang bercerita tentang kekhawatiran sebagian orang akan bangkitnya paham komunisme. Lagu yang berangkat dari keresahan, melompat keluar dari kepala yang penuh teriakan.

DPR RI Komisi X mungkin mengaku ini sebagai niatan baik untuk mensejahterakan mereka yang berkecimpung di dunia permusikan. Dalih memajukan industri. Tetapi mensejahterakan siapa sebenarnya? Pasal-pasal yang terkait dengan royalti, distribusi, dan produksi pun lebih condong pada label mayor, atau bisa kau sebut pada mereka yang dinaungi perusahaan rekaman yang besar dan kaya.

Padahal sedari awal mereka yang berada di jalur independen ini melakukan rekaman atas usaha sendiri- paling kalau ada bantuan dari teman-teman dekat. Ini salah satu poin yang mengkhawatirkan dari RUU Permusikan. Soalnya konser musik baru bisa dilakukan jika musisi berlisensi. Begitu juga dengan karyanya, musisi tidak bisa mendistribusikan karyanya secara mandiri.

RUU permusikan mengakomodir kepentingan pemodal besar di industri musik. Itu kemudian diatur pada pasal 10 RUU Permusikan, mereka di jalur independen dipaksa bergabung ke label dan distributor besar untuk memasarkan karya seninya. Dan bagi musisi independen, bergabung ke label mayor berarti sebuah pembunuhan kreatifitas.

Jelas sekali musik mereka akan digubah sesuai kemauan pasar, lagu-lagu bernuansa kritik sosial, kemanusiaan, dan perlawanan akan diganti menjadi lagu percintaan anak zaman sekarang. Itu kiamat bagi musik indie.

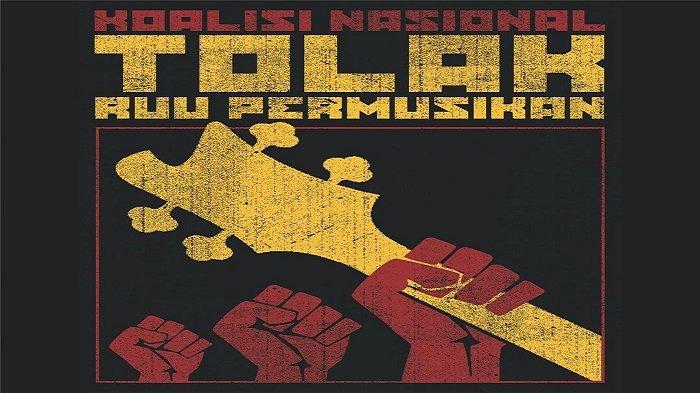

Ribut-ribut soal RUU Permusikan terus disuarakan oleh mereka di Ibu Kota, tergabung dalam Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan. Disingkat dalam tagar #kntlruup. Nafas gerakan ini sudah tentu adalah musisi yang berpotensi dimarjinalkan. Setidaknya ada sekitar 262 musisi yang tercatat namanya pada koalisi ini.

Gerakan yang sama juga terjadi di Makassar, Sulsel. Meski tidak tergabung secara langsung dalam koalisi, namun mereka juga lantang menolak. Adalah Ruang Baca yang dihidupi oleh Ale’ dan Viny.

“Kami percaya, bermusik itu sebagai cerminan pola fikir. Jadi ketika musik kita dibatasi, itu artinya membatasi fikiran kita, ” ungkap Viny kepada Lontar.id saat ditemui di Kopi Hub Perintis, Kamis, (07/02/2019).

Pasal pasal yang tumpah tindih dan multitafsir dicemaskan Viny akan menjadi boomerang bagi musisi. RUU Permusikan membutuhkan setidaknya waktu dua tahun sebelum ia disahkan menjadi UU. Celakanya, RUU Permusikan ini ternyata telah digodok sejak Agustus 2018, dan baru booming dibicarakan di Februari 2019.

“Nah waktu dua tahun itu dianggap sebagai masa sosialisasi, hanya saja sejak Agustus kita tidak tahu sosialisasinya DPR ini ke mana, ke siapa,” ungkap Viny.

“Kita baru ribut di Februari, artinya adami 6 bulan waktu yang terlewat dan kita baru tahu ini. Itu yang kita takutkan. Seandainya dalam masa sosialisasi itu tidak ada gerakan protes atau penolakan, jadilah ini UU tanpa sepengetahuan kita,” tambahnya.

Saya; Bukan Musisi yang Menolak RUU Permusikan

Hampir semua orang pasti punya musik di gawainya. Entah itu musik online atau offline. Beraktifitas dibarengi musik yang mengalun memang bisa memberi energi tersendiri bagi pendengarnya.

RUU Permusikan juga telah meresahkan saya sebagai pendengar perasaan perasaan para musisi, indie tentunya. Bahasa yang jujur.

Kenapa saya yang bukan musisi juga harus ikut menolak RUU ini? yah apalagi, sudah pasti karena saya ini latah. Ikut arus. Mau dibilang keren karena sesuatu yang sedang viral dibicarakan.

Coba saja kita melihat lebih jauh ke belakang. Hari di mana sebelum Sandy dalam film kartun Spongebob disensor. Film layar lebar dipotong beberapa scenenya hanya karena dinilai vulgar dan mampu membangkitkan birahi penonton.

Lalu UU Perfilman muncul mengatur cara berpakaian tokoh kartun. Sensor sana sini. Negara terlalu mencampuri proses kreasi.

Saya jelas tidak mau playlist musik saya ikut terganggu. Tiba-tiba saat mendengarkan Variasi Pink milik Jeje, atau Sepasang Kekasih yang Pertama Bercinta di Luar Angkasa milik Melbi, atau Man Upon the Hillnya Stars and Rabbit, muncul operator negara bersuara “maaf lagu yang anda dengarkan untuk bagian ini terpaksa disensor karena berisi semacam desahan dan kata kata yang mengandung pornografi. Terima kasih dan harap maklum”.

Ini akan sangat menyedihkan. Saya takut mendapati anak-anak saya nantinya hanya mendengarkan lagu lagu cinta yang isinya menyedihkan, galau, dan pasaran. Padahal ada banyak lagu perjuangan, kritikan, perlawanan, dan lagu sejarah dihilangkan karena alasan nasionalisme.

Dan akhirnya anak anak saya di masa mendatang hanya menggumamkan lagu “benar kumencintaimu tapi tak begini.”

Penulis: Miftah Aulia